今回は最近はマンション建設等で少しずつ姿を変えつつある、かつての川越街道の宿場町であった「白子宿」を巡ってみました。

白子宿の旧家の一つである「富澤家」の世代交代などもあり、当時の面影を残す邸宅(白子宿の旧中宿本陣)も取り壊され、大規模なマンションが建設されるそうです。そんな時代と共に移り変わりゆく白子宿の今を巡ってみました。

場所(スタート)

今回はかつて川越街道を利用していた旅人と同じ道程を巡ってみようと思いまして、新田坂をスタート地点としてみました。

以下の地図は新田坂の中腹にある「テーラーニシノ」さんになります。

ちなみに、今回の白子宿巡りの中心となる白子宿は、白子郵便局があるあたりとなります。

道順

新田坂

スタートは新田坂の「テーラーニシノ」さんになります。洋服の裾上げなども対応してくださるので、新学期の子供の制服などの調整ではお世話になっております。

子育地蔵尊

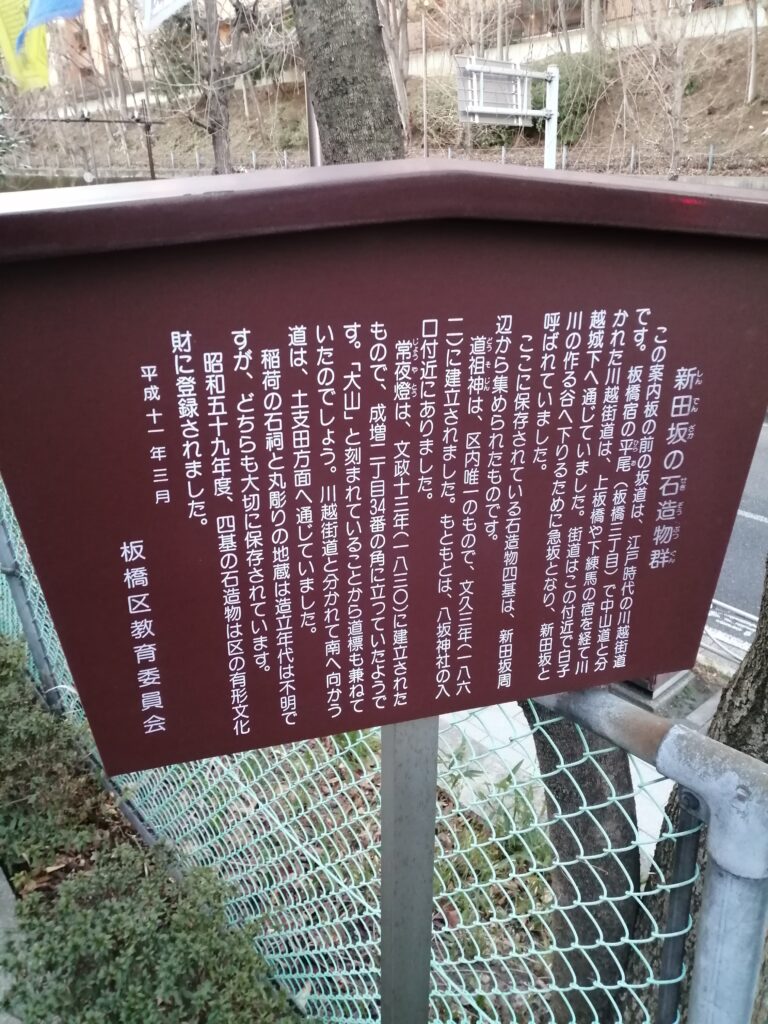

テーラーニシノさんから新田坂を少し下ると「子育地蔵尊」があります。川越街道などの整備の関係で新田坂周辺にあった石造物4基をここに集めているそうです。

こちらが4基の石造物になります。道祖伸、常夜灯、地蔵が川越街道に向かって並べてあります。かつての川越街道の道行く人は道中の無事を祈念していたのでしょう。

車に乗っている人は誰も気づかないかもしれませんが、今も見守ってくれています。

子育地蔵にちなんで、かわいらしい子供用の遊具が設置されています。

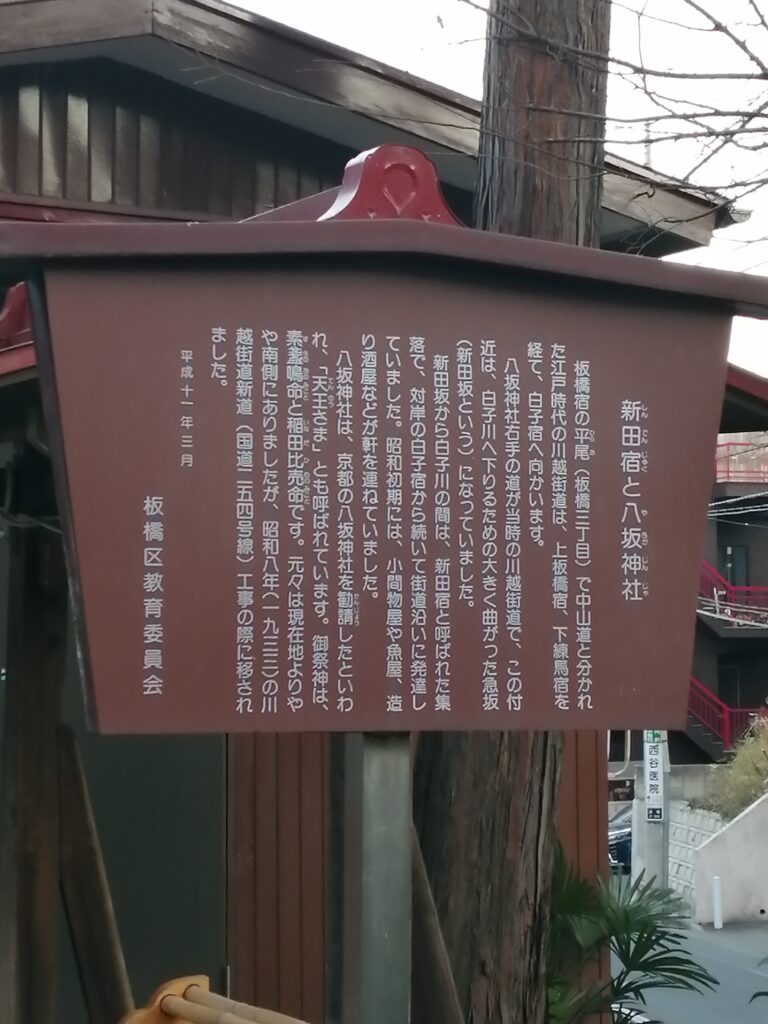

八坂神社

子育地蔵尊から道を挟んで目の前に「八坂神社」があります。こちらの八坂神社はかつてはもう少し南側ということですので、現在の川越街道の道路の上あたりにあったと思われますが、昭和8年頃にこの地に移設されたそうです。

ちなみに、新田坂から白子川あたりまでが新田宿という集落だったそうで、小間物屋、魚屋、作り酒屋(秀峰酒造や多聞酒造)があったそうです。動揺歌曲の作詞でも著名な清水かつらさんが居を構えていたのも新田宿ということになりますね。

新田宿(や白子宿)へ続く分岐

こちらは子育地蔵尊からかつての新田宿の方面を望んだ写真です。道沿いには旅人が休憩をするお店や酒屋が並んでいたのですね。今はすっかり住宅街です。

新田宿:酒造や清水かつらさんの邸宅があった場所

新田宿を少し進むと風情のある建物がありました。こちらはかつては呉服屋さんがあったそうで、現在はタバコを販売されています。

この辺りが都県境になっていまして、かつては白子川の流路があったと思われる場所です。

この都県境の白子側にかつては平屋があり、そこに動揺歌曲で著名な清水かつらさんが居を構えていたそうです。

清水かつらと白子

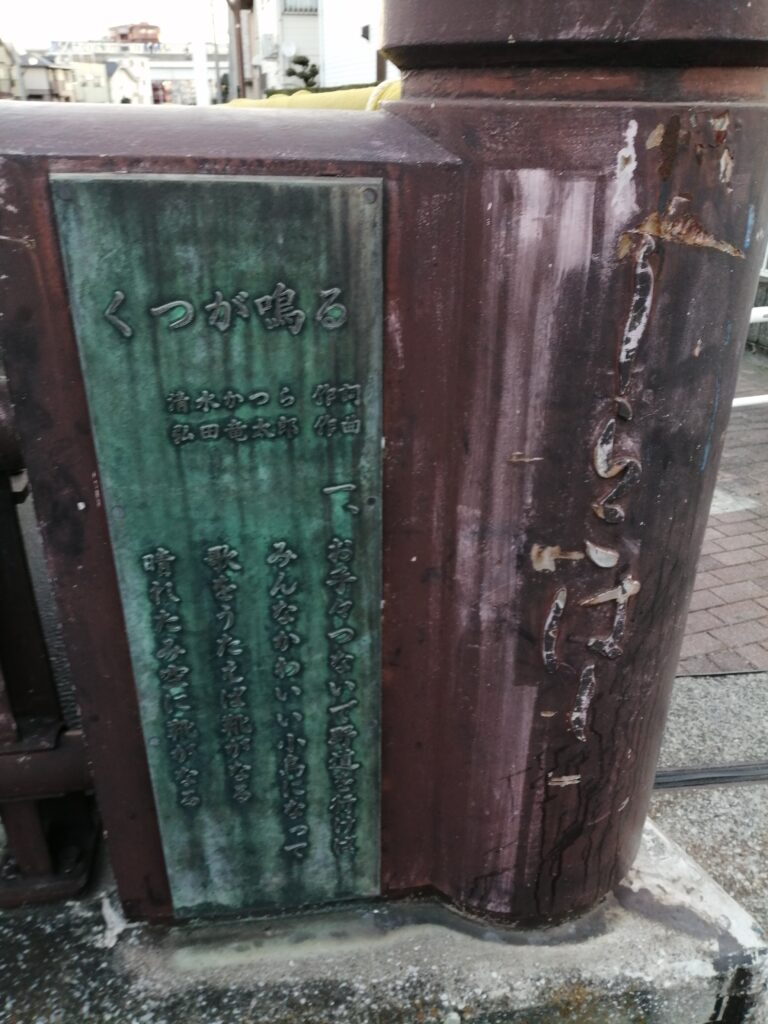

清水かつらさんの家から少し歩くと白子川があり、そこには白子橋がかかっています。この橋には、清水かつらさんを偲び、代表曲「靴が鳴る」の歌詞のプレートが張られています。

かつての白子川の風景を歌にしたのが「みどりのよそ風」です。CMソングとして今も利用されることがあるので、皆さん聞いたことがあるのではないでしょうか(大きなお世話かもしれませんが、「靴が鳴る」は清水かつらさんが本郷に住んでいた小学生時代を想って書いた詩だそうで、白子川の欄干には「みどりのそよ風」の方がいいのではないかと思ってしまいました。)

理容すずき

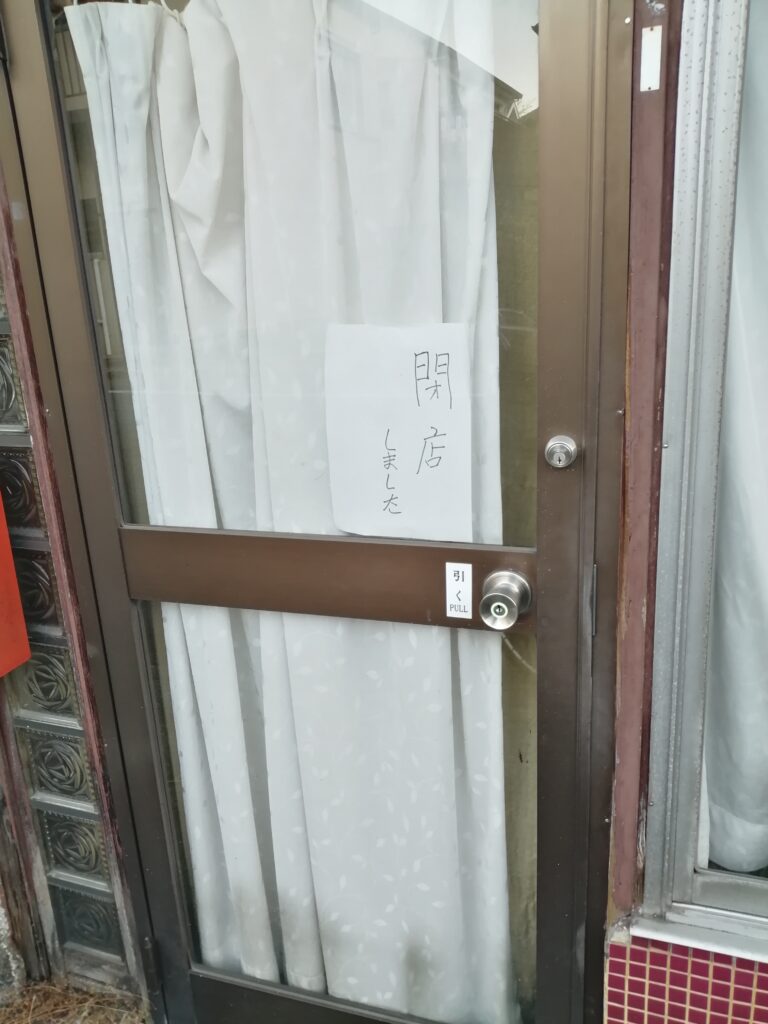

白子川を渡るとかつての白子宿になってきます。理容すずきさんのお店がありました。最近まではウィンドウのところに気持ちよさそうに眠る猫ちゃんがいたのですが、閉店と共に姿を見せなくなってしまいました。

閉店したお店

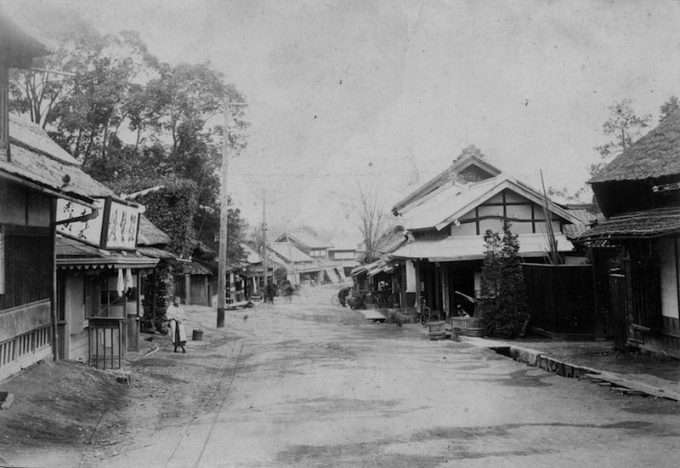

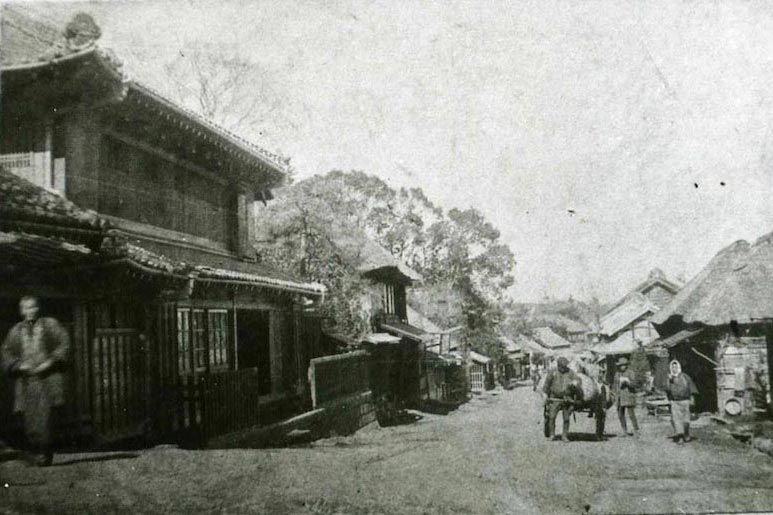

こちらが白子宿通りになります。かつては白子宿の目ぬき通りとして栄えていたそうです。

しかし、新川越街道が整備されてからはめっきり人通りも減ってしまい、現在では閉店したならぶシャッター通り的な側面もあります。クリーニング屋さんや精肉店などが並んでいました。

一方で、現在も営業されているお店もありますので以下で少しご紹介いたします。

明治時代から続くお店

米安

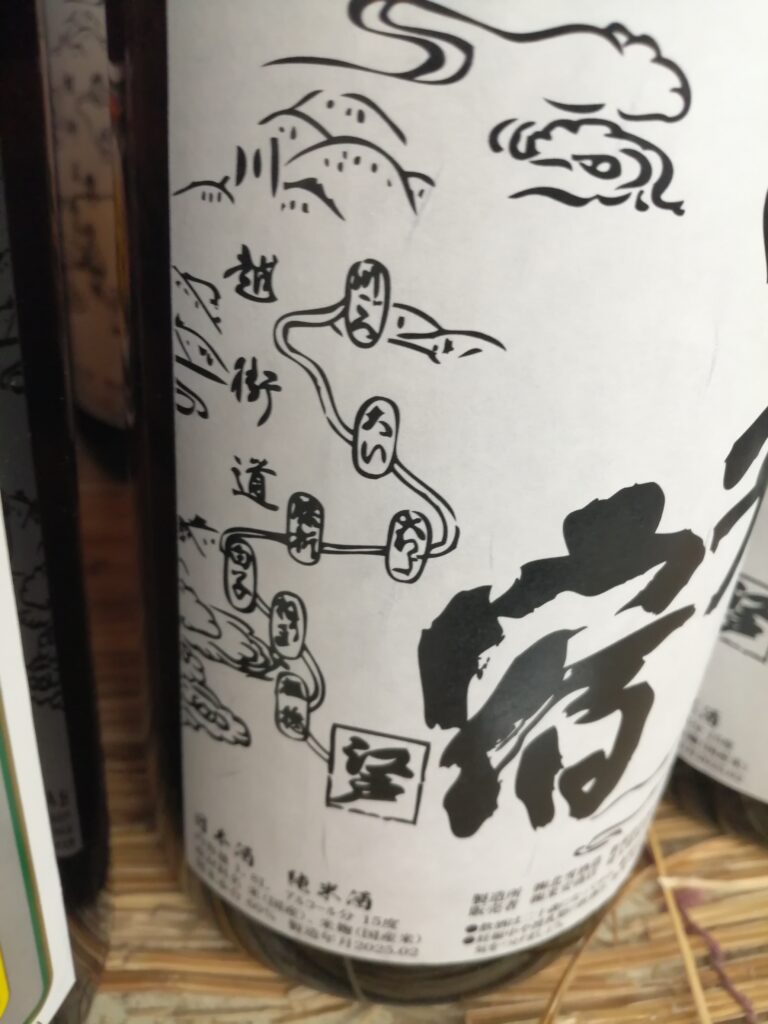

米安商店さんは明治2年創業で、現在は5代目(6代目?)となるご主人が経営される食料品店です。お酒がとても豊富に取り揃えられています。

米安さんのオリジナルの「白子宿」というお酒も販売していますので、よかったらぜひ。

ラベルにはかつての川越街道の宿場町が記載されています。川越街道の宿場は上板橋宿、下練馬宿、白子宿、膝折、大和田、大井、川越ですかね(上板橋塾と下練馬宿は字数的にラベルと整合してないかな

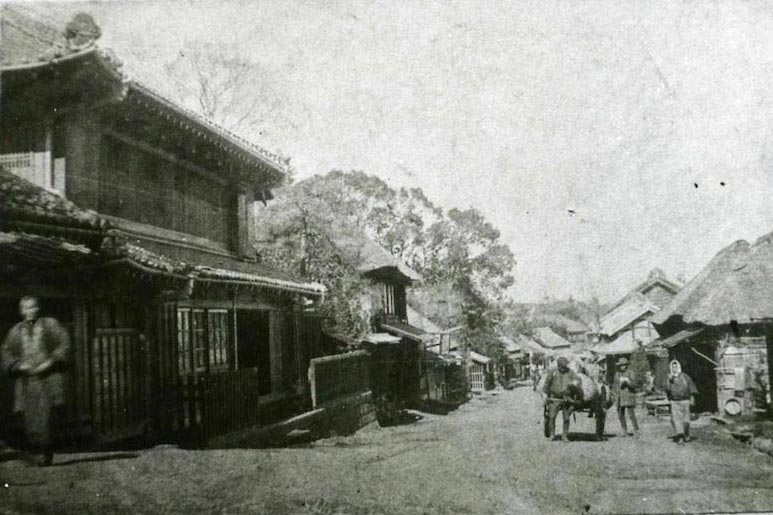

かつての米安さんが通りの右側に写っています。大正時代のものだそうで、和光市のホームページから引用しております。

熊野神社

米安さんの道を挟んで向かいには千年以上にわたって白子の地を守ってきた武州白子熊野神社があります。最近も立派な手水場が完成したり、水車でできたり、お稲荷さんができたりと、どんどんと進化してきます。併設されている寺社には洞窟があったりしますし、裏手には日本で初めて魚の養殖をした池があったりします。

魚くめ

魚くめさんは創業140年で、明治初期からあるそうです。現在の店主は4代目となります。建物は1930年頃のものだそうです。関東大震災のあとに防火効果があると流行った銅板がはってある建築物で、緑青が生えていて風情がありますね。

お刺身や魚の切り身が販売されています。

富澤湧水

魚くめさんの横には富澤湧水という豊富な湧水が流れ出る場所があります。近隣の土地を所有されていた旧家「富澤家」にちなんでその名がつけられました(2024年までは富澤整形外科の駐車場だったのですが、富澤家の世代交代の関係もあり、整形外科の経営が他の方に変わったために名称も変更となったそうです)。

武蔵野台地の崖から水があふれ出ています。古多摩川が作った礫層を通った水が、粘土層で止まって湧水として流れ出てきています。現在は飲み水としては利用されていませんが、近隣の方はミネラルが豊富な湧水を沸かしてコーヒーを飲んだりされているみたいです(最近は、PFASとかいろいろ心配ですが、たしなむ程度であればきっと問題ない

ちなみに白子周辺は湧水が非常に豊富で、魚くめさんも、米安さんも湧水を利用されており、この湧水が豊富なことがかつての白子宿が宿場町としてにぎわった要因の一つですね。

富澤邸

今はすっかり建物が無くなってしまいまして、マンション建設を待つだけとなってしまいましたが、かつてはこの土地に大きな邸宅が建っていました。

白子宿は旅人も使用していたのですが、加えて、江戸時代の役人さんや大名?旗本?的なえらい方々が道中で休憩や宿泊する場所でもありました。

えらい方々が宿泊される施設は、当然に白子の名家の方々の邸宅である必要があり、白子宿には江戸に近い方から下宿、中宿、上宿という3つの邸宅(本陣)がおかれており、この地にあったのは「中宿本陣」となります。名実ともに白子宿の中心地であった場所です。

ちなみに、下宿本陣は中宿本陣から続く急な坂(大坂)を上って左手あたりにあったそうです。上宿本陣も下宿本陣も現在は既に建物が取り壊されてしまっており、最後の中宿本陣が取り壊されてしまったので、かつての白子宿の面影はほとんどなくなってしまいました。

以前はこんな立派な建物が建てられており、屋敷の裏山には旅人を見守る祠が建っていました。

午房の名家富澤家

白子の隣村の午房にも富澤家の立派な邸宅があったりします。富澤、柴崎、浪間、新坂、加山というのが白子や午房周辺の旧家であり、立派な邸宅をみるとこうした旧家の改札がついていることがあります。

白子とマンション建設ラッシュ

白子周辺は現在大変なマンションの建設ラッシュが起こっています。先に紹介した白子宿の中宿本陣跡地だけではなく、他にもいくつか大規模なマンションが建設されています。今回、白子宿を巡ってみようと思ったのも、マンション建設で姿が変わりゆく白子宿の今を記録にしてみたかったからという背景が少しあったりします。

富澤邸跡地

白子宿の中宿本陣であった富澤邸が解体され、大型マンションが建設されます。

レーベン和光The Grande

白子宿からは川越街道を挟んだ向こう側(午房方面)になりますが、かつてのゴルフレンジ跡地に304邸の大型分譲マンションが建設中です。こちらも富澤家がかつては所有されていた土地だったと聞いたことがあります。

ガーデンハウス成増

白子川の東京よりですが、住友不動産が開発する132邸のガーデンハウス成増が建設中です。ここは旧白子川の流路の上になる関係で、敷地が埼玉県と東京都にまたがるのですが、学区としては埼玉県となるそうです。

ちなみに、ガーデンハウス成増は分譲価格の発表が何度か延期になっており、その背景には物価高騰的な社会情勢もありながら、近隣のマンション建設ラッシュがある中で、大手の住友不動産としてはブランドもあるので値を下げられないという事情もあると噂で聞いたことがあります。一体いくらになるのでしょうか。

滝坂のマンション(旧小島邸)

熊野神社を白子宿通り沿いに東上線の方に進み、信号を左手に曲がると滝坂があります。こちらは小島邸があったのですが、現在マンション建設中となりました。

白子宿の歴史

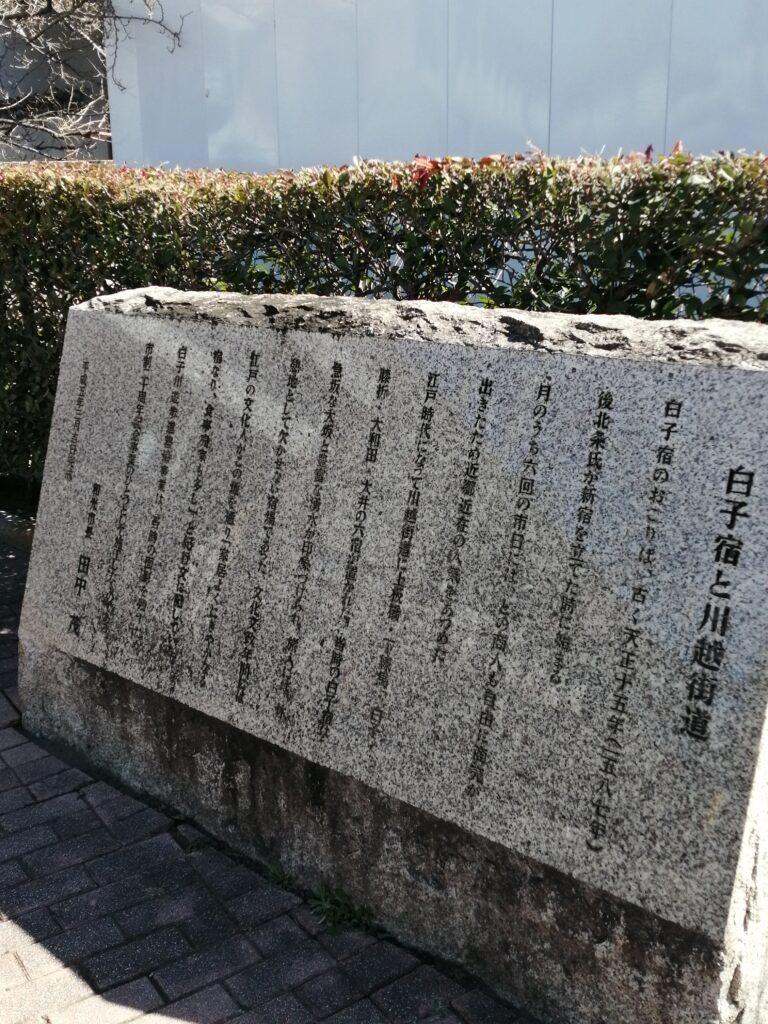

川越街道沿いに白子宿の歴史について記載されたものがありました。

白子宿が宿場町と栄えたのは江戸と川越藩を結ぶ川越街道ができた江戸時代ですが、実はその100年近く前から北条氏がこの地に新宿を興していたそうです。当時は六斎市という誰もが参加できる市場が毎月6回開催されていたそうです。

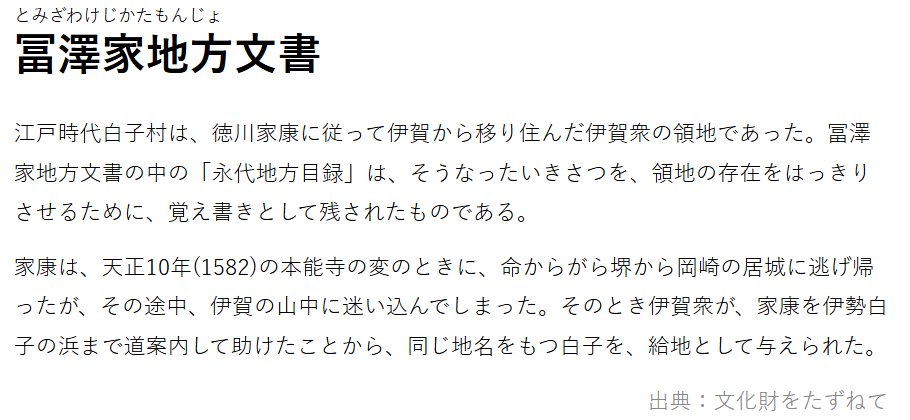

江戸時代になり、徳川家康が伊賀衆に助けてもらったお礼に白子の地が報奨として与えられたそうです。領地を治めていた富澤家の地方文書という文章に覚書として残されているそうです。伊勢の白子と和光の白子はそんな縁があったとは。

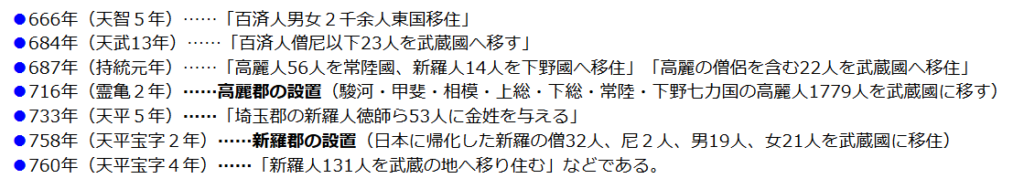

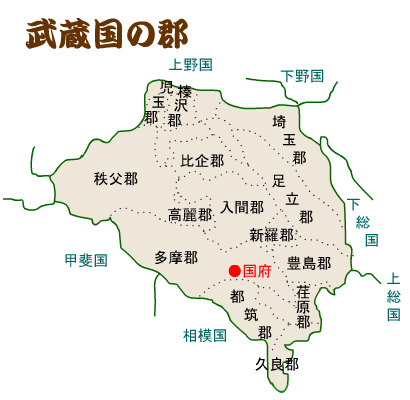

ちなみに、白子の地には、かつて朝鮮からの渡来人である新羅人が入植したそうで、江戸の前の武蔵国において白子を含む一帯(朝霞市・和光市・新座市・志木市と東京都保谷市(多摩郡)、練馬区の大泉地域)が新羅郡とかつては言われていたそうです。

この新羅郡の呼称が時代と共に変化していき、白子になったといわれています。ちなみに、新羅という名前は、白子だけではなく、現在の新座や志木といった地名が「し」から始まる近隣地帯も「新羅郡」がなまった言われています。

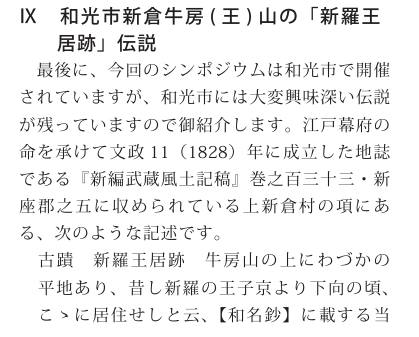

新羅郡の郡役所(中心地)がどこに置かれていたかは明確には分かっていないそうですが、午房山に遺跡があり、そこが郡役所ではないかという説もあったりします。かつての武蔵国新羅郡の中心は和光市の白子川沿いの白子や新倉だったのかもしれませんね。

そんな歴史ある土地に、今、多くのマンションが建設中となります。かつての面影はなくなってしまうかもしれませんが、閉店するお店も多くなり活気が失われつつある白子宿が変わるきっかけにはなります。

1000年にわたり白子を見守る熊野の神様は、令和の白子の変化をどのような気持ちで見守っているのでしょうか。

お役立ちリンク

明治創業の米安さんです。

白子に住まわれていた清水かつらさんに関する記事です。

新羅郡に関する記事です。勉強になります。

午房山の伝説。

記事の中の昔の写真は和光市のホームページから引用させて頂きました。こうやって新旧対比でまとまっているとありがたいですよね。